What is fascism but colonialism at the very heart of traditionally in Colonialist country?”

– Frantz Fanon

Di waktu saya sok-sokan mengerjakan riset dan bikin PPT mengenai vandalisme di Indonesia, saya akhirnya harus mencari foto-foto dengan obyek utama ‘vandalisme’ yang ada di arsip digital Belanda – saat itu saya menggunakan website Geheugen Delpher. Saat itu, saya bertemu dengan sosok Cas Oorthuys.

Cas Oorthuys menarik perhatian saya – meski ada beberapa fotografer lain seperti Hugo Wilmar dan John Florea, karena ketika saya berselancar di website tersebut, saya melihat bahwa ketika ia pergi ke Indonesia menjadi fotografer garis depan saat perang, ia hanya memiliki dua ketertarikan obyek, yaitu human interest dan soal vandalisme.

Di waktu yang sama, foto-foto Cas Oorthuys menjadi begitu penting karena ia berhasil mendokumentasikan dunia revolusi Indonesia yang begitu pelik, lebih-lebih, sebab di pihak Indonesia sendiri, jarang ada fotografer di garis depan pertempuran. Menurut Fatih Abdulbari dalam bukunya “Melukis di Tengah Perang (2022)”, hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu karena sedikitnya fotografer berkebangsaan Indonesia yang ada saat itu, dan mahalnya reparasi jika sewaktu-waktu kameranya rusak akibat perang.

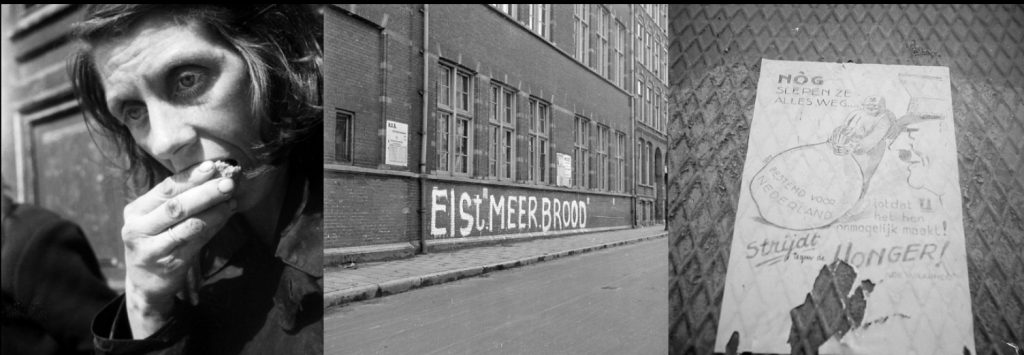

Kembali pada Cas Oorthuys, tampaknya ia memang cukup progresif dan hal tersebut dapat dibuktikan dalam karya-karyanya ketika ia masuk dalam gerakan De Ondergedoken Camera (Kamera Bawah Tanah) yang memotret aktivitas pendudukan oleh tentara Nazi Jerman di Belanda, Hongerwinter (Musim Salju Kelaparan) 1944-45’, dan Nuremberg Trials. Cas Oorthuys Selayang Pandang Casparus Bernardus Oorthuys merupakan seorang fotografer berkebangsaan Belanda yang lahir pada 1 November 1908 di Leiden. Setahun setelah kelahiran, ia bersama keluarganya berpindah ke Amsterdam. Dari tahun 1927 hingga 1930, ia belajar di Sekolah Arsitektur, Seni Dekoratif, dan kerajinan tangan Haarlem dan mengambil arsitektur sebagai peminatan. Di waktu kuliah, ia juga ikut dalam komunitas free-thinking Dutch Association of Abstinent Students, dan di saat itu pula, ia mempelajari seni fotografi.

Selang beberapa tahun setelah kelulusannya, Cas Oorthuys menjadi pengangguran karena krisis ekonomi yang melanda dunia saat itu. Di waktu-waktu itu, ia akhirnya menjalin hubungan dengan Partai Komunis Belanda, dan bahkan menjadi anggota. Di tahun 1936, ia benar-benar terjun di gerakan kiri, dan bahkan menjadi fotografer tetap untuk De Arbeiderspers (Surat Kabar Buruh). Ia banyak memproduksi foto-foto yang menggambarkan obyek-obyek realisme sosial seperti kemiskinan, kekerasan polisi, pengangguran, dan tuna wisma.

Pada masa pendudukan Nazi Jerman di Belanda, tepatnya pada Mei 1944, Cas Oorthuys pernah ditangkap oleh tentara Nazi dan dijebloskan di Kamp Amersfoort. Namun tanpa diduga, ia dibebaskan pada bulan Agustus di tahun yang sama. Di waktu itu juga, ia langsung ikut dalam gerakan De Ondergedoken Camera (Kamera Bawah Tanah) bersama Fritz Kahlenberg dan Dolle Dinsdag. Gerakan ini menjadi respon atas peraturan Nazi yang melarang total usaha memotret atau memfilmkan seluruh hal yang ada di tanah pendudukannya – bahkan untuk memotret urusan domestik sekalipun!

Gerakan yang dilakukan oleh Cas Oorthuys dapat terbilang sebagai sesuatu yang ilegal di masanya. Bahkan saja, ia juga pernah menerbitkan buku berjudul “Amsterdam tijdens den hongerwinter (Amsterdam Selama Musim Salju Kelaparan)” yang berisi kumpulan foto mengenai kondisi masyarakat Amsterdam yang mengalami kelaparan di sepanjang tahun 1944 hingga 1945. Menurut Collin L. Westerbeck Jr. dalam majalah “Artforum”, September 1982, menyebutkan bahwa karya Cas Oorthuys tidak lagi mementingkan estetika atau kualitas teknik dalam foto negatif. Westerbeck Jr. bahkan memandang karya Cas Oorthuys hampir sama dengan jepretan-jepretan Robert Capa, yang salah satu karya fenomenalnya berjudul, “The Falling Soldier”. Komparasi hasil foto antara Cas Oorthuys dan Robert Capa menunjukkan bahwa foto dapat berguna sebagai sebuah alat bantu untuk merekonstruksi sejarah, serta untuk mengabadikan momen dan kondisi dimana karya fotografi tersebut dibuat.

Memotret Indonesia, Menawarkan Merdeka

Pada bulan Januari hingga Maret 1947, Cas Oorthuys didampingi oleh Albert de la Court melakukan perjalanan ke Indonesia (tepatnya Jawa dan Kalimantan) atas perintah ABC-Press dan penerbit Contact. Dengan berbekal kamera Rolleiflex, ia memotret segala hal yang ada di Indonesia (tercatat setidaknya terdapat kurang lebih 2000 foto dalam 3 bulan), baik itu potret masyarakatnya maupun banyak hal yang tidak terlalu penting sebenarnya – seperti misalnya, Cas Oorthuys pernah memotret kaki seseorang, kucing, dan bahkan Ikan mati!

Sebagai seorang fotografer professional, Cas Oorthuys begitu cakap dalam bermain teknik dan estetika. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam foto-fotonya yang menggunakan obyek manusia (Human Interest) atau bangunan. Kecakapan tersebut dapat terlihat dalam fotonya yang menunjukkan seorang anak dari Sekolah Taman Siswa sedang berjalan sembari menenteng peta yang tergulung – yang mana foto ini menjadi sampul buku “Yang Silam, Yang Pedas: Indonesia dan Belanda Sejak Tahun 1600” karya Harm Steven.

Di satu momen, Cas Oorthuys juga mendapat kesempatan emas yaitu dapat hadir dalam sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang dihelat di Malang selama 25 Februari-6 Maret 1947. Di sana, Cas Oorthuys memotret banyak tokoh nasional seperti Sutan Sjahrir, Sukarno, Hatta, Alimin, Bung Tomo, hingga Amir Sjarifuddin.

Setelah sidang KNIP di Malang, ia bersama beberapa wartawan Belanda memberikan suatu deklarasi mengenai sikap mereka terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Dilansir dari Eindhovensch Dagblad, 10 Maret 1947, terdapat beberapa pernyataan penting yang juga merupakan hasil pengamatan mereka, antara lain: (1) revolusi nasional (Indonesia) bukan hanya persoalan elit namun merupakan kehendak Rakyat banyak, (2) rasa percaya masyarakat Indonesia sangat mencolok dan jelas, (3) masyarakat Indonesia cinta kebebasan namun tidak disertai kebencian terhadap masyarakat kulit putih, (4) pertemuan-pertemuan KNIP mengajarkan kepada kami tentang tekad untuk menentukan nasib sendiri, (5) tidak ada kekurangan pangan, namun malah kekurangan tekstil, (6) bahasa Belanda diucapkan tanpa ragu lagi, (7) pernyataan ini melawan representasi fakta yang dihadirkan oleh pihak Belanda semata.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh J.B. Brouwer, editor den Nieuwsgier, JG Gleichman, koresponden Groote Provincee Dagbladen, J.W.M. Martinot, editor Aneta dan koresponden De Tijd, Cas Oorthuys, H.M. van Randwijk, pemimpin redaksi Vrij Nederland, W.F. Schimmel, koresponden Reuter, dan F.M. Welter, reporter foto untuk RVD.

Seperti yang ia lakukan di Belanda selama pendudukan Jerman, Cas Oorthuys juga menyempatkan untuk memotret vandalisme-vandalisme yang ada di Indonesia. Meski tak sebanyak Hugo Wilmar (seorang fotografer asal Inggris), Cas cukup baik dalam bermain teknik pengambilan, yang setidaknya dapat memunculkan narasi dalam foto. Misalnya foto vandalisme yang bertuliskan “Freedom is the Glory of Any Nation. Indonesia for Indonesians!” di sebuah gedung, dengan beberapa orang berjalan melewatinya. Begitu pula dengan foto yang memperlihatkan seorang anak sedang berdiri di depan sebuah poster besar yang bertuliskan “Tetap Tenang, Siap Sedia!”. Berdasarkan pada pernyataan yang ia buat pasca sidang KNIP, potret-potret mengenai vandalisme menjadi representasi paling relevan untuk membicarakan sikap masyarakat Indonesia kebanyakan yang sangat mencintai kebebasan.

Ketika ia balik ke Belanda, tepatnya Juli 1947, Cas kembali membuat sebuah buku yang berjudul “Een Staat in Wording (Negara yang Sedang Lahir)”. Dalam buku tersebut, Cas memberikan pendapat yang berbenturan dengan opini arustama, yaitu mengusulkan solusi damai kepada dua negara, dan membiarkan Indonesia Merdeka. Tampaknya, Cas Oorthuys adalah satu di antara sekian dari banyak nama yang tidak terikat atau terjebak dalam persepsi masyarakat ‘penjajah’ dan mengetahui arti soal kemerdekaan bangsa dan penindasan, terutama setelah bangsanya diduduki oleh tentara fasis Jerman.

-oo-

Alfian Widi merupakan seorang peneliti sejarah independen yang baru saja lulus dari Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga dengan penelitian yang berjudul “Estetika dan Propaganda: Perjalanan Seni Cukilan Kayu Lekra 1959-1965 (2024)”. Di bidang akademis, ia memiliki fokus pada sejarah gerakan kiri Indonesia, kesehatan, dan seni. Ia aktif sebagai penulis lepas di berbagai media. Ia juga aktif menjadi periset di Arek Institute, Surabaya, yang kebetulan sekarang sedang meriset tentang Ludruk Lekra. Arek Institute adalah suatu organisasi atau kelompok studi yang mendalami subkultur Arekan melalui perspektif antropologi, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial yang lain

Editor: AHA